鎌倉時代。

日本史上、武家政権が初めて確立した激動の時代である。

この時代、女性たちはどのような役割を担っていたのだろうか。

私は長年、鎌倉の歴史を研究してきたが、特に注目すべき存在として、尼将軍北条政子の名前を挙げずにはいられない。

政子は、単なる源頼朝の妻ではなく、鎌倉幕府を支えた稀代の女性リーダーであった。

本記事では、政子を中心に、鎌倉時代を生きた女性たちの活躍と、彼女たちを取り巻く社会背景について深く掘り下げていきたい。

歴史は私たちに多くを語りかける。

過去の女性たちの姿を通じて、現代社会における女性の役割についても新たな視座が得られるはずだ。

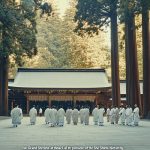

そして、関井圭一氏が集めた鎌倉の風景を眺めながら、当時の女性たちの生きた世界に思いを馳せるのも一興かもしれない。

鎌倉時代の女性たちの社会的地位

女性を取り巻く社会通念と慣習

鎌倉時代の女性たちは、現代とは大きく異なる社会通念と慣習の中で生きていた。

当時の社会は、基本的に男性中心の社会構造を持っていたが、女性の地位が完全に低かったわけではない。

特に、武家社会においては、女性たちも重要な役割を担っていたのである。

鎌倉時代の女性の地位を理解する上で重要なポイントは以下の通りだ。

- 家父長制の存在:家長である男性が家族の統括者となる制度

- 一夫多妻制の慣行:男性が複数の妻を持つことが認められていた

- 嫁入婚の一般化:女性が夫の家に入って結婚生活を送る形式

- 離婚の自由:夫婦間の不和があれば、比較的容易に離縁が可能だった

これらの社会通念や慣習は、現代の視点からすれば不平等に感じられるかもしれない。

しかし、当時の女性たちは、この枠組みの中で自らの力を発揮し、時には男性以上の影響力を持つこともあったのだ。

武家社会における女性の役割:妻、母、そして政治家

武家社会において、女性たちは単なる家事や育児の担い手ではなかった。

彼女たちは、家政を取り仕切り、子どもたちを教育し、さらには政治的な場面でも重要な役割を果たしていた。

| 役割 | 主な責務 | 影響力 |

|---|---|---|

| 妻 | 家政管理、夫の補佐 | 家庭内での決定権 |

| 母 | 子どもの教育、家系の存続 | 次世代の育成 |

| 政治家 | 外交交渉、政策決定への関与 | 幕府や藩の運営 |

特筆すべきは、武家の女性たちが持っていた政治的な影響力だ。

彼女たちは、夫の死後も家を守り、時には幕府の政策決定にも関与した。

北条政子はその最たる例であり、彼女の存在なくして鎌倉幕府の安定は語れない。

女性の権利と財産:所有と相続の実態

鎌倉時代の女性たちは、現代の我々が想像する以上に、財産権を有していた。

彼女たちは、自身の財産を所有し、相続することができたのだ。

これは、当時の社会が女性の経済的自立をある程度認めていたことを示している。

女性の財産権に関する重要な点:

- 嫁資の所有:結婚時に持参した財産は妻の所有物として認められた

- 別産の権利:夫婦が別々に財産を所有することが可能だった

- 相続権の存在:女性も男性と同様に財産を相続する権利があった

- 寄進の自由:女性が自らの意思で寺社に財産を寄進することができた

これらの権利は、女性たちに一定の経済的自由を与え、社会的な影響力を持つ基盤となった。

しかし、実際の運用においては、家長である男性の意向が強く反映されることも多かったのが実情だ。

私が長年の研究で感じるのは、鎌倉時代の女性たちの強さだ。

彼女たちは、制限のある社会の中で、自らの権利を行使し、時には男性顔負けの活躍を見せた。

その姿は、現代を生きる我々にも、多くの示唆を与えてくれるのではないだろうか。

尼将軍北条政子:その生涯と功績

北条政子の生い立ちと結婚:源頼朝との出会い

北条政子は、1157年に関東の豪族、北条時政の長女として生まれた。

彼女の人生は、源頼朝との出会いによって大きく変わることとなる。

私は、この二人の出会いが日本の歴史を変えたと言っても過言ではないと考えている。

政子と頼朝の結婚に至る経緯:

- 1179年:伊豆に流された頼朝と政子が出会う

- 1180年:二人は結婚

- 1182年:長男の頼家が誕生

- 1184年:次男の実朝が誕生

この結婚は単なる政略結婚ではなかった。

二人の間には深い信頼関係があり、それが後の鎌倉幕府の礎となったのだ。

私が特に注目するのは、政子の聡明さと強さだ。

彼女は、頼朝の良き理解者であると同時に、時には彼を諌める賢妻でもあった。

例えば、源義経の処遇をめぐって、政子は頼朝に慎重な対応を進言している。

このような政子の存在が、頼朝の決断や幕府の政策に大きな影響を与えていたのである。

鎌倉幕府の確立と政子の役割:頼朝の死後、権力を掌握

1199年、源頼朝が突如この世を去った。

わずか53歳であった。

この時、政子は42歳。

彼女は、夫の死を嘆く暇もなく、幕府の存続のために動き出した。

この時の政子の行動は、まさに彼女の政治的才覚を示すものだった。

政子が取った主な行動:

- 幕府の重臣たちを糾合し、政権の安定を図る

- 長男頼家を後継者として擁立

- 朝廷との関係を維持するため、外交手腕を発揮

- 御家人たちの支持を取り付けるため、各地を行脚

私が特に注目するのは、政子が「尼将軍」として実質的な権力を掌握した点だ。

彼女は、出家して尼となることで、宗教的な権威も手に入れた。

これは、当時の社会において非常に賢明な選択だったと言える。

政子の権力掌握の意義:

- 幕府の継続性を保証

- 北条氏の台頭を後押し

- 女性による政治参画の先駆けとなる

- 武家社会における女性の地位向上に寄与

政子の行動は、単に夫の遺志を継ぐだけでなく、新たな時代を切り開くものだった。

彼女の存在なくして、鎌倉幕府の安定と発展はなかったと言っても過言ではない。

承久の乱:尼将軍としての実力発揮

1221年、朝廷が鎌倉幕府打倒を図った承久の乱が勃発した。

この時、政子は64歳。

彼女は、この危機に際して、尼将軍としての真価を遺憾なく発揮したのである。

承久の乱における政子の行動:

- 幕府軍の総指揮を執る

- 迅速な情報収集と的確な判断

- 御家人たちへの激励と結束の呼びかけ

- 戦後処理における公平な裁定

私が特に感銘を受けるのは、政子の決断力と統率力だ。

彼女は、単に後方支援に徹するのではなく、自ら前線に立って指揮を執った。

これは、当時の女性としては極めて異例のことであった。

政子の言葉として伝わる「源氏の棟梁として天下に号令するからには、自ら率先して敵地に向かうべきだ」という発言は、彼女の覚悟と決意を如実に表している。

この姿勢が、幕府軍の士気を高め、勝利への原動力となったのだ。

承久の乱の結果:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 戦闘期間 | 1ヶ月足らず |

| 幕府軍の勝利 | 朝廷軍を完全に撃破 |

| 後鳥羽上皇の配流 | 隠岐へ流罪 |

| 幕府の権力強化 | 朝廷の権威が大きく低下 |

この勝利により、鎌倉幕府の地位は揺るぎないものとなった。

政子の指導力が、日本の歴史の流れを決定づけたと言っても過言ではないだろう。

北条政子の政治手腕:執権政治の確立と後継者育成

北条政子の政治手腕は、単に危機を乗り越えるだけでなく、幕府の統治体制を強化し、安定した政権運営を実現した点にも表れている。

彼女は、執権政治の確立と有能な後継者の育成に尽力したのだ。

政子の政治手腕:

- 北条氏を中心とした執権政治の基礎を築く

- 公平な裁判の実施により、御家人の信頼を獲得

- 朝廷との巧みな外交により、幕府の正統性を確保

- 仏教の保護育成を通じて、精神的な支柱を確立

特筆すべきは、政子が自身の出自である北条氏の台頭を後押ししつつも、幕府全体の利益を常に最優先したことだ。

これは、彼女の高い政治的見識を示すものと言えよう。

後継者育成における政子の貢献:

- 孫の頼経を将軍として擁立

- 北条泰時を執権として抜擢

- 女性官僚の登用と育成

- 幕府の体制を支える人材の発掘

政子は、単に血縁だけでなく、実力本位で人材を登用した。

これにより、幕府の統治能力が大きく向上したのである。

私は、政子のこうした姿勢が、現代の政治家や経営者にも大いに参考になると考えている。

彼女は、長期的な視点を持ち、組織全体の利益を考えて行動した。

そして、自らの権力を私物化することなく、次の世代にスムーズに継承することに成功したのだ。

北条政子の生涯は、まさに鎌倉時代を象徴するものだった。

彼女は、厳しい時代を力強く生き抜き、日本の歴史に大きな足跡を残した。

その姿は、現代を生きる我々に、リーダーシップのあり方や女性の可能性について、多くの示唆を与えてくれるのではないだろうか。

北条政子以外の鎌倉時代の女性たち

平安貴族の女性たち:文化サロンの中心人物

鎌倉時代は武家社会が台頭した時代だが、平安時代から続く貴族社会も依然として存在していた。

この時代の貴族女性たちは、文化サロンの中心人物として、大きな影響力を持っていたのだ。

貴族女性たちの主な活動:

- 和歌の創作と歌会の主催

- 物語や日記文学の執筆

- 音楽や舞踊の伝承

- 茶会や香道の実践

- 若い女性たちの教育

これらの活動を通じて、貴族女性たちは高度な教養と芸術性を磨いていった。

彼女たちのサロンは、単なる社交の場ではなく、文化の発信地として機能していたのだ。

代表的な貴族女性たちとその功績:

| 人物 | 主な功績 | 代表作 |

|---|---|---|

| 藤原定家の娘・式子内親王 | 和歌の名手、歌合せの審判 | 『式子内親王集』 |

| 後鳥羽院の皇女・惟子内親王 | 歌人、仏教への帰依 | 『惟子内親王集』 |

| 九条兼実の娘・良子 | 後鳥羽院の中宮、和歌の才能 | 『玉葉和歌集』に多数入集 |

私が特に注目したいのは、これらの女性たちが単に文化を楽しむだけでなく、積極的に創作活動を行い、後世に残る作品を生み出したという点だ。

彼女たちの存在は、鎌倉時代の文化的側面を理解する上で欠かせないものなのである。

女性武士:戦場で活躍した女性たち

武家社会が台頭した鎌倉時代、女性たちの中にも武芸に秀でた者がいた。

彼女たちは、単に家庭を守るだけでなく、時には戦場にも赴いたのである。

女性武士の活躍:

- 戦闘への参加:弓矢や薙刀を使っての実戦

- 城の守備:籠城戦での重要な役割

- 軍事戦略への関与:作戦立案や情報収集

- 武芸の伝承:次世代への技術継承

特筆すべき女性武士の例:

- 巴御前:源義経の家臣として活躍、弓の名手として知られる

- 山内御前:山内一豊の妻、夫の出世に大きく貢献

- 久武姫:武田信玄の娘、武芸に秀で、政治にも関与

これらの女性たちは、男性中心の武家社会の中で、自らの力で地位を築き上げた。

彼女たちの存在は、当時の女性たちに大きな勇気を与えたに違いない。

私は、これらの女性武士たちの姿に、現代の女性たちへのメッセージを見出す。

彼女たちは、性別にとらわれることなく、自らの能力を最大限に発揮した。

その精神は、今を生きる女性たちにとっても、大きな励みになるのではないだろうか。

女性宗教者:尼僧たちの社会貢献

鎌倉時代は、新しい仏教思想が広まった時代でもある。

この中で、多くの女性たちが出家し、尼僧として活躍した。

彼女たちは、単に信仰生活を送るだけでなく、積極的に社会貢献活動を行っていたのだ。

尼僧たちの主な活動:

- 寺院の運営と管理

- 仏教教育の実践

- 社会福祉活動(孤児や貧困者の救済)

- 芸術文化の保護育成

- 平和活動(戦争の終結を祈願)

代表的な尼僧たちとその功績:

| 尼僧名 | 主な活動 | 社会的影響 |

|---|---|---|

| 大日房能忍 | 奈良東大寺の復興 | 文化財保護の先駆け |

| 杉原常陸 | 鎌倉の尼寺・光明寺の開創 | 女子教育の推進 |

| 道昭門院 | 仁和寺の護持、芸能保護 | 文化芸術の発展 |

これらの尼僧たちの活動は、単に宗教的な面だけでなく、社会全体に大きな影響を与えた。

彼女たちは、当時の社会問題に真摯に向き合い、自らの立場を生かして解決に取り組んだのだ。

私は、こうした尼僧たちの姿に、現代の宗教者や社会活動家のあり方についてのヒントがあると考えている。

彼女たちは、信仰と社会貢献を見事に両立させていた。

その精神は、今を生きる我々にも、大いに参考になるのではないだろうか。

鎌倉時代の女性たちの文化活動

文学:和歌や物語を通して表現された女性たちの想い

鎌倉時代、多くの女性たちが文学活動を通して自らの想いを表現した。

特に和歌や物語は、彼女たちにとって重要な自己表現の手段だったのだ。

女性たちの文学活動:

- 和歌の創作:歌合せや勅撰和歌集への入集

- 物語の執筆:恋愛や人生を題材にした作品

- 日記文学:自らの体験や心情を綴った作品

- 随筆:様々な話題について自由に書き記した作品

代表的な女性作家とその作品:

| 作家名 | 代表作 | 特徴 |

|---|---|---|

| 後鳥羽院女房・周防内侍 | 『建礼門院右京大夫集』 | 平家の滅亡を描いた歴史的価値の高い作品 |

| 阿仏尼 | 『十六夜日記』 | 鎌倉への旅を綴った紀行文学の傑作 |

| 姉小路基綱女 | 『とはずがたり』 | 自らの波乱万丈の人生を描いた自伝的作品 |

これらの作品を通して、当時の女性たちの内面世界や社会状況を垣間見ることができる。

彼女たちは、制約の多い社会の中で、文学という手段を使って自由に自己を表現したのだ。

私が特に注目したいのは、これらの作品が単なる個人的な表現にとどまらず、当時の社会や文化を映し出す鏡となっている点だ。

例えば、『建礼門院右京大夫集』は、平家の栄華と没落を女性の視点から描いており、歴史的にも貴重な資料となっている。

これらの作品を読むと、時代は違えども、人間の感情や経験の普遍性を感じずにはいられない。

現代を生きる我々も、彼女たちの作品から多くのことを学べるのではないだろうか。

美術:工芸や絵画に見る女性たちの感性

鎌倉時代の女性たちは、文学だけでなく美術の分野でも才能を発揮した。

特に工芸や絵画の分野では、彼女たちの繊細な感性が光る作品が多く残されている。

女性たちが関わった主な美術分野:

- 刺繍:仏像や仏具の装飾

- 絵画:絵巻物や肖像画の制作

- 陶芸:茶道具や日用品の制作

- 染織:着物や帯の染色と織り

- 書道:和歌や経典の書写

これらの分野で、女性たちは単なる技術者としてではなく、創造的な芸術家として活躍した。

彼女たちの作品には、男性とは異なる視点や感性が表れており、鎌倉時代の美術に独特の魅力を添えているのだ。

代表的な女性芸術家とその作品:

| 芸術家名 | 分野 | 代表作 |

|---|---|---|

| 杉原常陸 | 刺繍 | 東大寺南大門仁王像の袈裟 |

| 後鳥羽院女房・丹後局 | 絵画 | 『源氏物語絵巻』(現存せず) |

| 宗祇の娘・祇玉 | 書道 | 『わかみず』(和歌色紙) |

これらの作品は、単なる装飾品や実用品ではなく、深い精神性や芸術性を備えている。

例えば、杉原常陸の刺繍は、仏教美術の粋を集めたものとして高く評価されている。

私は、これらの女性芸術家たちの作品を見るたびに、彼女たちの創造力と忍耐強さに感銘を受ける。

当時の技術的制約や社会的制約の中で、これほどまでに美しい作品を生み出した彼女たちの精神は、現代のアーティストたちにも大いに参考になるのではないだろうか。

芸能:舞や音楽で活躍した女性たち

鎌倉時代、芸能の分野でも多くの女性たちが活躍した。

特に舞や音楽の分野では、女性たちが重要な役割を担っていたのだ。

女性たちが関わった主な芸能分野:

- 舞楽:宮中や寺社で演じられる古典舞踊

- 白拍子:歌舞音曲に秀でた芸能者

- 琵琶法師:琵琶を弾きながら語り物を演じる芸能者

- 巫女舞:神社で奉納される舞

- 今様:平安時代末期から流行した歌謡

これらの芸能は、単なる娯楽ではなく、宗教儀式や文化伝承の重要な一翼を担っていた。

女性たちは、その繊細な感性と豊かな表現力で、これらの芸能を高い芸術性を持つものへと昇華させたのだ。

代表的な女性芸能者とその特徴:

| 芸能者名 | 分野 | 特徴・逸話 |

|---|---|---|

| 静御前 | 白拍子 | 源義経の愛人として知られる。その美貌と芸の才で多くの人々を魅了した |

| 朝霧 | 琵琶法師 | 盲目の女性琵琶法師。その美しい声と卓越した語り口で人々を感動させた |

| 近江国の遊女・小町 | 今様 | その美声で後鳥羽院に見出され、宮中に上がったとされる |

これらの女性芸能者たちは、単に芸を披露するだけでなく、時には政治的な影響力も持っていた。

例えば、静御前は源義経との関係を通じて、当時の政治情勢にも関与したとされている。

私は、これらの女性芸能者たちの存在が、鎌倉時代の文化的豊かさを象徴していると考えている。

彼女たちは、厳しい時代を生き抜きながら、自らの才能を開花させ、人々に感動を与え続けた。

その生き方は、芸術の持つ力と、それを追求する人間の強さを教えてくれるのではないだろうか。

鎌倉時代の女性たちから現代へ:学ぶべき教訓

女性たちの強さとしなやかさ:逆境を生き抜いた力

鎌倉時代の女性たちは、様々な制約や困難に直面しながらも、強さとしなやかさを持って生き抜いた。

彼女たちの姿から、現代を生きる我々が学べることは多い。

女性たちが直面した主な困難:

- 家父長制による制約

- 政治的立場の弱さ

- 教育機会の限定

- 戦乱による生活の不安定

- 社会通念による役割の固定化

これらの困難に対して、女性たちは様々な方法で対処し、時には逆境を力に変えて成長した。

彼女たちの強さは、単に困難に耐えることではなく、その中で自己実現を図り、社会に貢献することにあったのだ。

女性たちの強さとしなやかさの例:

- 北条政子:夫の死後、尼将軍として幕府を支えた政治力

- 巴御前:戦場で武勇を発揮し、男性武士と互角に戦った勇気

- 阿仏尼:夫の死後、自らの才能で生計を立て、文学作品を残した創造力

- 杉原常陸:仏教美術の分野で卓越した技術を磨き上げた忍耐力

- 静御前:芸能の才能を活かし、政治的影響力も持った柔軟性

これらの女性たちの生き方から、我々は何を学べるだろうか。

私は、以下のような教訓が得られると考えている。

| 教訓 | 具体例 | 現代への応用 |

|---|---|---|

| 逆境を糧にする | 北条政子の政治手腕 | 困難な状況をチャンスに変える姿勢 |

| 自己研鑽の重要性 | 阿仏尼の文学活動 | 生涯学習の実践 |

| 固定観念にとらわれない | 巴御前の武勇伝 | ジェンダーステレオタイプの打破 |

| 芸術の力を信じる | 静御前の影響力 | 文化・芸術活動の社会的意義 |

これらの教訓は、時代を超えて普遍的な価値を持っている。

現代を生きる我々も、鎌倉時代の女性たちの強さとしなやかさを見習い、自らの人生を切り開いていく勇気を持つべきではないだろうか。

男女共同参画社会の実現に向けて:歴史から得られるヒント

鎌倉時代の女性たちの活躍を振り返ると、現代の男女共同参画社会の実現に向けて、多くのヒントを得ることができる。

彼女たちの経験は、今日の課題解決にも示唆を与えてくれるのだ。

鎌倉時代の女性たちの活躍から学べる点:

- 政治参画:北条政子の尼将軍としての活躍

- 職業の多様性:女性武士、尼僧、芸能者など

- 経済的自立:所有権や相続権の存在

- 教育の重要性:和歌や物語を通じた教養の獲得

- リーダーシップ:危機的状況下での決断力と統率力

これらの点を現代社会に適用するためには、以下のような取り組みが必要だろう。

- 政治・経済分野での女性の積極的登用

- 多様な働き方の推進と職域の拡大

- 女性の経済的自立を支援する制度の充実

- 生涯学習の機会提供と女性のキャリア教育の強化

- リーダーシップ研修など、女性の能力開発プログラムの実施

私は、鎌倉時代の女性たちの活躍を研究すればするほど、彼女たちの先進性に驚かされる。

例えば、北条政子の政治手腕は、現代のリーダーシップ論でも十分通用するものだ。

また、女性武士たちの存在は、職業に性別の壁を設けることの無意味さを教えてくれる。

歴史から学ぶことで、我々は過去の成功例や失敗例を知ることができる。

それを現代の文脈に適切に当てはめることで、より効果的な男女共同参画社会の実現が可能になるのではないだろうか。

北条政子のリーダーシップ:現代社会における女性リーダーの在り方

北条政子のリーダーシップは、800年の時を超えて、現代の女性リーダーたちに多くの示唆を与えてくれる。

彼女の行動や判断から、我々は何を学べるだろうか。

北条政子のリーダーシップの特徴:

- 危機対応能力:承久の乱での迅速な判断

- 人材育成:有能な後継者の発掘と登用

- 外交手腕:朝廷との関係維持

- 決断力:尼将軍としての権力掌握

- バランス感覚:武家と公家の調和

これらの特徴は、現代のビジネスリーダーにも求められる資質と重なる部分が多い。

北条政子の生き方から、現代の女性リーダーたちが学べることを考えてみよう。

| 北条政子の特徴 | 現代への応用 | 具体的アクション |

|---|---|---|

| 危機対応能力 | リスクマネジメント | 緊急時対応計画の策定と訓練 |

| 人材育成 | 後継者計画 | メンタリングプログラムの実施 |

| 外交手腕 | ステークホルダーマネジメント | 多様な利害関係者との対話の場の設定 |

| 決断力 | リーダーシップの発揮 | 権限委譲と責任の明確化 |

| バランス感覚 | ダイバーシティ&インクルージョン | 多様な価値観を尊重する組織文化の醸成 |

北条政子の例は、女性がトップリーダーとして成功できることを歴史的に証明している。

彼女の存在は、「女性にはリーダーシップが欠けている」といった偏見に対する強力な反証となるだろう。

私は、北条政子のような歴史上の女性リーダーの事例を、現代の企業や組織でもっと活用すべきだと考えている。

彼女たちの経験から学ぶことで、現代の女性リーダーたちはより自信を持ち、自らの可能性を最大限に発揮できるはずだ。

そして、それは単に女性のためだけではない。

多様な視点を持つリーダーが増えることは、組織全体、ひいては社会全体の利益につながるのだ。

まとめ

鎌倉時代の女性たち、特に尼将軍北条政子を中心に見てきたこの旅は、私たちに多くの気づきを与えてくれた。

彼女たちの多様な活躍は、単に過去の出来事としてではなく、現代社会に生きる我々への力強いメッセージとして響いてくる。

鎌倉時代の女性たちの貢献は、以下の点で特筆に値する:

- 政治:北条政子に代表される女性の政治参画

- 文化:和歌や物語など、文学における女性の活躍

- 芸術:工芸や絵画分野での女性の感性の発揮

- 宗教:尼僧たちによる社会貢献活動

- 軍事:女性武士たちの勇猛果敢な戦い

これらの活躍は、当時の社会に大きな影響を与え、日本の歴史や文化の形成に重要な役割を果たした。

北条政子の存在は、特に注目に値する。

彼女は、鎌倉幕府を支えた傑出した女性リーダーとして、現代のリーダーシップ論にも通じる多くの知恵を私たちに残してくれた。

危機対応能力、人材育成、外交手腕、決断力、バランス感覚など、彼女が示した資質は、今日のビジネスリーダーにも求められるものだ。

私は、この研究を通じて、歴史から学ぶことの重要性を改めて感じている。

過去の女性たちの姿は、現代を生きる我々に勇気と希望を与えてくれる。

彼女たちが困難を乗り越え、自らの可能性を追求した姿勢は、今日の女性たちのエンパワメントにつながるはずだ。

最後に、読者の皆さんにお伝えしたい。

歴史は単なる過去の記録ではない。

それは、未来を創造するための貴重な知恵の宝庫なのだ。

鎌倉時代の女性たちの生き方から、皆さん一人一人が、自分自身の人生に活かせるヒントを見出してほしい。

そして、それを現代社会のさらなる発展につなげていってほしい。

歴史は繰り返すと言われる。

しかし、それは宿命ではない。

過去から学び、より良い未来を創造することは、我々の手に委ねられているのだ。